Сидоров – одна из самых распространенных фамилий в России. Однако имя Народного художника СССР Валентина Сидорова занимает свое неповторимое, уникальное место в истории отечественного изобразительного искусства.

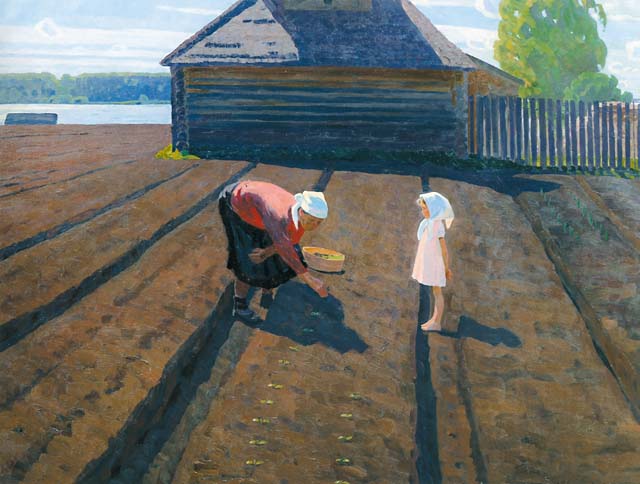

В этом году принято решение о создании в Тверской области, на малой родине 92-летнего мастера, Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой земле». Так называется один из шедевров художника.

Валентин Михайлович, вспоминая долгий жизненный путь, уделяет особое внимание своему детству. Дорога начинается с первого шага. В жизни и в творчестве. Обе эти дороги давно стали для Валентина Сидорова одной – еще в ранние годы.

Черный петух

Существует выражение «танцевать от печки», то есть, делать что-то с самого начала. В рассказе о Валентине Михайловиче эта крылатая фраза имеет не только метафорическое, но и прямое значение. Речь пойдет о реальной печке, с которой связано одно из первых его воспоминаний детства.

Валентин Сидоров родился 5 мая 1928 года в селе Сорокопенье, Тверской губернии. Мальчику едва исполнился год, когда мама вступила в колхоз, где уже работал отец от зари до зари за скудные трудодни. Времени на сына не оставалось. Мальчика отдали на воспитание, вернее, на пригляд бабушке, которая жила на другом берегу Волги в деревне Коровино.

Благо, старушка имела свою избушку, не на курьих ножках, но тоже – весьма шаткую. Держалась постройка на старой русской печи, которая находилась в центре избы, была ее опорой, а также домашней кормилицей и семейным очагом. Относились к ней с особым почтением: содержали в чистоте, по праздникам обязательно белили.

Как-то под Рождество бабушка, по обыкновению, взялась за побелку. Внук помогал: в дело шли мелки, гусиные перья, молоко. Только успел во вкус войти, а печь уже вся выбелена. Бабушка куда-то отошла, а Валентин глядел, как завороженный, на белоснежную красавицу, от которой исходил приятно-теплый запах парного молока. Влажная белизна печной стены влекла своей чистотой и, одновременно, пустотой, которую так и хотелось чем-то заполнить.

У соседского дружка печка в доме была вся разрисована: райские птички, веточки, цветочки. Валентин тоже решил порадовать бабушку. Рука сама потянулась к выпавшему на пол угольку.

Вскоре вернулась бабушка. Увидела на стенке печи контур черного петуха, контрастно выделявшийся на белом фоне, и задала Сидарёнку (так она ласково звала внука) трепку. Словесную. Дальше дело не пошло, поскольку на шум явилась соседка.

Решила заступиться за мальчика, начала хвалить петуха: мол, статный такой, видать, голосистый, вот-вот закукарекает. «Ему бы еще курочек подрисовать…», — хитро добавила старушка-подружка. Бабушка смягчилась, простила внука, однако петуха мокрой тряпкой смахнула. А он только лучше от этого стал, живее, что ли…

Долго еще просвечивал абрис черного петуха сквозь побелку и время, как память о первом живописном опыте будущего художника.

Черный человек

Петушок на печке, возможно, и разбудил в мальчике художника, но тогда Валентин даже слова такого не знал. До встречи с одним человеком, предсказавшим ему судьбу. Случилось это в Москве, куда переехали родители, чтобы их семилетний сын мог поступить в школу.

Добродушный деревенский парнишка легко подружился со своими городскими сверстниками. Однажды он увидел подростка, который устроился в углу двора, подальше от играющих малышей, и что-то рисовал на небольшом мольберте.

Валентин подошел, посмотрел рисунок. На нем была изображена речка, деревянный мосток, деревья, кустарники вдоль берегов. Знакомая картинка природы, которую мальчик воспроизводил по памяти.

В это время мимо проходил высокий мужчина в черном костюме и черной фетровой шляпе. Мельком взглянув на рисунок, зычным голосом произнес одну лишь фразу: «Настоящий художник должен писать с натуры, то, что он видит сейчас, в данный момент».

Хотя незнакомец, как бы, покритиковал юного рисовальщика, но само это занятие Валентина чрезвычайно заинтересовало. Благо, дома были карандаши и чистый альбом, подаренный родителями к школе. С тех пор он часто садился рядом с новым приятелем и делал свои наброски.

На первом этаже их многоэтажного дома был продовольственный магазин. Продукты разгружали во дворе: лошади привозили телеги с ящиками, бочками, мешками. Валентин учел замечание «черного человека» и писал «с натуры».

Через некоторое время тот мужчина вновь подошел к мальчикам. Склонился над мольбертом, увидел изображенные на холсте красивые стройные сосны на обрывистом морском берегу.

Затем попросил у Валентина его альбомчик, полистал, а там – мешки, лошади, грузчики… Вернул рисунки, хмыкнул и неестественно громко, на весь двор, даже не сказал, а изрек: «Ты будешь художником!».

В это время Валина мама мыла окно на четвертом этаже. Она все видела и, конечно, слышала. Потом рассказала сыну, что человек во всем черном – легендарный актер Малого театра Александр Остужев. Вот откуда его хорошо поставленный колоритный басок. К тому же, Александр Алексеевич был слегка глуховат и поэтому говорил громче обычного. Пророчество знаменитого актера сбылось. В полной мере.

«Время тишины и взрывов плача»

Так образно Валентин Михайлович назвал годы жизни в деревеньке Коровино после начала Великой Отечественной войны. Он навсегда запомнил первый ее день – 22 июня 1941 года.

Тринадцатилетний подросток вместе с другими ребятами отправился ловить щурят в лесных заводях, где они водились в большом количестве. Даже корзину с собой прихватил, но, увы, надежды на хороший улов не оправдались.

Тем не менее, этот день запечатлелся в памяти художника особенно ярким, светлым, жизнерадостным. Без малейшей тени огорчения. Куковала кукушка, и ребята, конечно, не всерьез, так, забавы ради, перекрикивая друг друга, спрашивали у нее: «Сколько осталось жить?». «Жить… жить… жить…» — гулко отзывалось эхо. А кукушка все куковала, куковала…

На небе – ни облачка, вокруг все цвело, благоухали травы, порхали бабочки, стрекотали стрекозы. Кругом была жизнь. Так остро ее присутствие во всем и везде Валентин раньше не ощущал. По крайней мере, ему так казалось.

С такими чувствами он вернулся домой. В избе было непривычно много людей. Они сидели в звенящей тишине. Запомнились тяжелые темные руки бабушки, которыми она обняла внука. Затем, будто только ему одному, прошептала на ухо страшную весть: «Война началась…». Кто-то в дальнем углу заплакал.

Первая похоронка пришла на дядьку Ивана. Уходя, он сгреб горстку земли, поцеловал ее и спрятал в карман шинели. Сказал селянам: «Прощайте, не поминайте лихом». Погиб солдат далеко от дома.

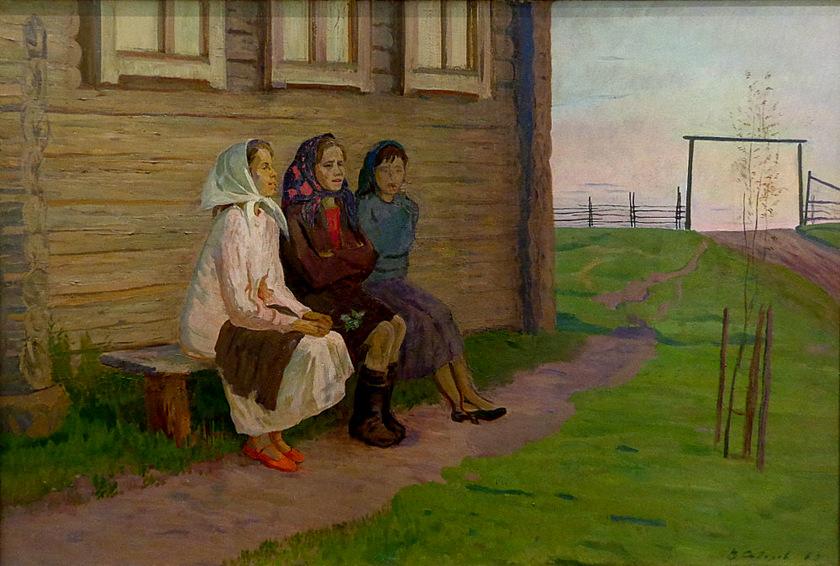

Коровинские старушки помянули Ивана, как умели: свечку зажгли на могилке его родителей, сами отпели героя, проводили поминальной молитвой. С того деревня жила от похоронки до похоронки. Она замирала в тревожном ожидании, чтобы взорваться новым плачем. Из Коровино на фронт проводили тридцать пять мужчин. Живым вернулся только один.

Судьба человека и картины

Единственному жителю Коровино посчастливилось вернуться с фронта живым. Повезло Василию Филипповичу – выжил! Но был ли он счастливчиком?

Судите сами. Только обвенчался с первой на деревне красавицей Катериной, месяца не прошло, как призвали на армейскую службу (даром, что был сыном церковного старосты). Тут финская война началась. Попал в плен. Бежал.

Когда боевые действия закончились, хотел домой вернуться, к недавно родившемуся сыну Васеньке. Однако припомнили поповичу плен – приговорили к десяти годам сибирских лагерей.

Затем Великая Отечественная война. Штрафной батальон. Снова плен, на сей раз немецкий. Победа. Военный трибунал – Сибирь, Гулаг. Круг замкнулся.

В Коровино вернулся только в 1956 году. Сына Васеньку так и не увидел: его заезжие шабашники в драке зарезали. Черноволосая Катерина превратилась в подслеповатую седую старуху. Такая вот судьба у «счастливчика»…

Валентин Сидоров посвятил своему односельчанину-фронтовику одну из лучших своих картин на военную тематику. На ней Василий Филиппович вернулся домой не после вражеских пленов и сталинских лагерей, а с войны. Победителем. Он обнял родного сыночка, привез ему из дальних стран игрушечный немецкий паровозик. Но Васеньке не до диковинного подарка – он с интересом перебирает и рассматривает боевые награды отца. Картина называется «Дóма. С войны вернулся».

Валентин Сидоров воплотил на холсте мечту своего односельчанина, переиначил его трагическую судьбу. Такова сила светлого дара большого художника. Все его произведения наполнены безграничной любовью к природе, людям, к жизни – во всем ее многообразии.

Часовня памяти

Валентин Сидоров на собственные средства построил в Коровино храм-часовню. К 80-летию художника ее освятили в честь преподобного Сергия Радонежского. В стену православной постройки вмонтирована надпись, над смыслом которой Валентин Михайлович довольно долго размышлял.

Первая мысль была посвятить храм-часовню тем тридцати четырем коровинцам, что не вернулись с войны. Но как быть с Василием Филипповичем, с односельчанами, которые трудились в тылу, не жалея себя? Ведь он сам не раз видел, как люди от изнеможения падали прямо в борозду.

Валентин Сидоров не сразу нашел нужные слова, многократно редактировал надпись. В результате остановился на фразе: «В память о жителях Коровина, которые защищали Отечество, жили верой и надеждой».

Наше досье

Сидоров Валентин Михайлович, уроженец Тверской губернии (деревня Соронопенье, Конаковского района). Окончил Московскую среднюю художественную школу и Ленинградский институт искусств им. И.Е. Репина.

Академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат Государственных премий СССР, РСФСР и РФ. В 1985–2009 годах — председатель правления Союза художников. В настоящее время – почетный председатель Союза художников России. Валентин Михайлович является Почетным гражданином Тверской области, сопредседателем Совета Ассоциации Тверских землячеств.

Автор: Виктор ЧУДИН, член Союза писателей СССР, Почетный работник культуры и искусства Тверской области